400-123-4567

【关键词】思维品质支架

新版《中小学英语课程标准》(征求意见稿)明确提出,英语学科核心素养包括语言能力、文化品格、思维品质和学习能力。这一表述在2011版《英语课程标准》基础上,将“语言技能”和“语言知识”合并为“语言能力”,将“情感态度”和“文化意识”合并为“文化品格”,将“学习策略”扩充为“学习能力”;将“思维品质”单独列出,作为新的亮点。

把“思维品质”提到这么高的高度,恰恰是从学生综合素养终身发展的角度来看待学科教学的问题。因为在诸多素养中,语言知识可能会被遗忘,文化理解可能会被修改,学习策略可能会被推翻,但思维品质是相对稳定的。可见,思维品质直接导致人的素质差异。正如杜威所说:“学习就是学会思考。”

作为小学英语学科,语言学习与思维发展息息相关,在实际教学中,教师往往习惯于注重“语言”,而不太重视“思维”。

以新版译林小学英语《第八单元圣诞节》教学片段为例:

T:(开始对话)我们来谈谈我们的圣诞节吧。圣诞节你会做什么?

S1:我做了一张圣诞卡片。

T:那么,圣诞节你做什么呢?

S1(略微犹豫):“那我把卡片发给我的朋友吧。”

T:接下来,圣诞节你会做什么呢?

S1(感到很尴尬):接下来,我要和我的家人一起吃一顿大餐。

T:最后,圣诞节你做什么呢?

S1(无语,尴尬)……

T:没关系。请这样谈论你的圣诞节吧。

学生:(一起读)……

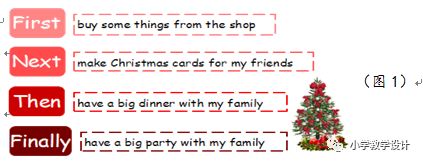

在上述教学片段中,老师让学生围绕圣诞节这个话题,用四个表示顺序的副词进行交流,在回答一个又一个问题的过程中,学生们谈到了“挤牙膏”之类的圣诞节活动,最后以共同阅读结束(图1)。不难看出,开放的环节只追求封闭的答案,学生的思维始终被老师主导,呈现出一种模糊、肤浅、碎片化、刻板的低层次思维状态。

那么,如何才能引导学生的思维品质走向清晰、深刻、系统、灵活的高级境界呢?这就需要我们从孩子的立场出发,适时提供思维“支架”,适度实施“助力”策略,让他们的思维从此岸走向彼岸,实现思维品质的飞跃。

1. 范式支架——从模糊到清晰的思维

范本是用来比较的样本,让学生一目了然。首先,教材是范本,无论是故事、单词、语法、声音、游戏、歌曲,都是教学的依据。其次,没有哪一种教材能够适合所有的学生,所以教师要对教材进行“再开发”,进行选择、扩充、补充或增删,使其更贴近学生的“最近发展区”。

例题不仅仅是一种让学生模仿的语言风格,这些词语、段落的背后,还有思维在起作用、在组合、在发挥作用,所以从某种角度上讲,例题为学生提供了一种思维模式,无论是整体构思还是序列,都是思维训练和发展的重要路径和载体。

例 1:第 3 单元我们的动物朋友(故事时间)

本部分以文字叠加的形式呈现了四道谜题,通过了解Nancy、Mike、刘涛、苏海的动物朋友,让学生学会使用have、has、can来描述动物的生理特征。教师在延伸阶段提供支架,引导学生从支持到释放,模仿和使用语用。

1. 结合文本实例提取语言框架-句子主干(见图2)

2. 提供扩展例子并运用语言框架——短文写作(见图3)

【解析】上述延伸活动为学生的“写作”提供了明确的示范和引导,写作是建立在文本实例之上,超越文本实例的“再开发”,在形成词句、规划文章布局的过程中,学生也跟进思维的训练。

2. 基于问题的支架:从浅层思考到深层思考

问题是思维的灵感,是教学活动的载体,教师通过提出问题来启发、唤醒和帮助学生,让学生从问题中去质疑、探索,去总结、归纳、去反思,从而保证思维活动的有效开展。

一般来说,教师在课堂上提出的问题可以分为两类:一类是事实性问题,一类是思维性问题。事实性问题强调对具体事实或信息的回忆,只要求回答“是”或“否”;思维性问题往往涉及想象、判断、评价、推理、知识重组等复杂的心理过程。显然,教师应多提出思维性问题,引导学生进行深刻而有意义的思考活动。

例 2:第 6 单元我的电子朋友

本单元的核心话题是“电子朋友”,其中包含了学生之前学过的年龄、学科、爱好等很多语言条目,大大丰富了“人物介绍”。由于语言非常具有实践性和综合性,老师设计了一系列具有内在逻辑联系的问题,为学生提供思维活动的方向。

① 了解你

T:同学们好!我是你们今天的新英语老师。很高兴来到这里。现在,我想了解一下你们的情况。

老师提问,学生回答。(姓名?年龄?爱好?科目?……)

② 认识我

T:现在,我知道一些关于你的事情了。你想知道一些关于我的事情吗?你可以问我。

学生提问,老师回答。(姓名?年龄?爱好?科目?……)

③ 认识彼得

T:这次我们认识了一位新朋友Peter,他是王兵的网友。

您想了解彼得什么?

学生试着提出问题,老师把问题写在黑板上。然后他们阅读课文,寻找问题的答案。

…

【解析】围绕Peter这个角色,老师首先布置了两次热身环节,增进相互理解,热身相关句型;然后尝试自主提问,根据学生的疑问展开课文的新学习。看似“来来回回”,其实老师提供了思考的方向,让学生根据自己的能力去寻找答案。这样以问题为支撑的脚手架,不断促进思维的深度成长。

3. 表格脚手架:从碎片化思维到系统化思维

表格是人们在日常工作中经常使用的一种汇总或整理信息的工具,简单方便,因此,以表格为基础的括号可以作为学生整理知识和信息的辅助工具,对学生的系统思维有很大的帮助。

示例 3:单元 5 帮助我们的父母

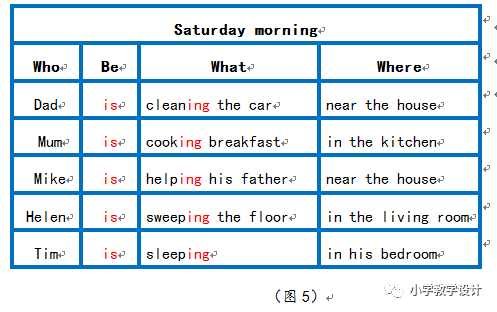

本单元围绕“家务”话题展开,首次出现“现在进行时”的句子结构,故事时间涉及布朗一家五口上午和下午的家务劳动,内容庞大复杂,使用表格可以简化,突出句子结构的组成部分。

【解析】这是一张针对上午时段的表格,清晰地列出了课文内容的讨论要点:Who、What、Where,以及语法(现在进行时)句型...be doing...,以便学生在老师的指导下,能够通过转移、类比、归纳等方式快速处理信息,简要理清上下文,并正确表达。

4.思维导图支架——从僵化思维到灵活思维

思维导图之所以被广泛应用于课堂教学,是因为通过思维导图可以将看不见、摸不着的思维直观地呈现出来,作为视觉思维的重要载体,它有助于对语言知识进行重新组织、连接和创新,使人的思维更加活跃,从而提高思维的灵活性、发散性和创新性。

例4:第三单元问路

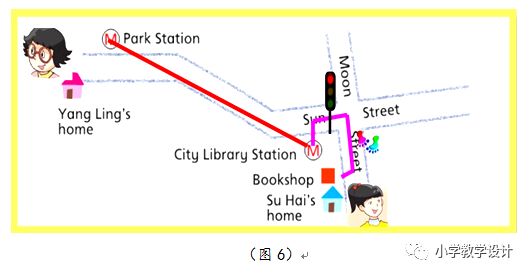

本单元的主题是问路与指路。就文字而言,语言教学点很多。但即使把所有语言点一一教出来,也不代表口语表达就流畅了,因为静态抽象的文字远不如直观生动的图表方便。与其给孩子一块写满句型、短语的黑板,不如用图文并茂的方式,简明扼要地呈现一张路线图,学生一定会抓住重点,逻辑清晰。

【解析】借助思维导图,可以有重点、有条理、有层次地标示主要建筑、勾勒路线,使复杂抽象的文本语言更加生动直观,帮助学生根据信息点(支点)进行合理的联想和延伸,有效培养思维的逻辑性和发散性。

当然,上面提到的四种学习支架只是课堂教学中常用的几种,其实还有很多,比如通过创设情境引发思考的情境支架、通过联结一些生活经验开启学习的体验支架、通过组织实践活动引领探索的活动支架等等,限于篇幅,我就不一一赘述了。

“教学需要方法”,我们期待引起更多研究关注,提炼更好的学习支架,引导学生探索更深层次的思考。

(作者单位:江苏省无锡市惠山区教育局教研室)